本学大学院建設工学専攻M1の都築和義さん

タイでのワークショップ参加時撮影した写真が10+1 web siteに掲載されました。

PHOTO ARCHIVES の【137 タイ】のページです。(見当たらない場合は、バックナンバーを参照して下さい。)

(10+1 web site:都市/建築に関する展覧会、イベントなどを紹介するサイト)

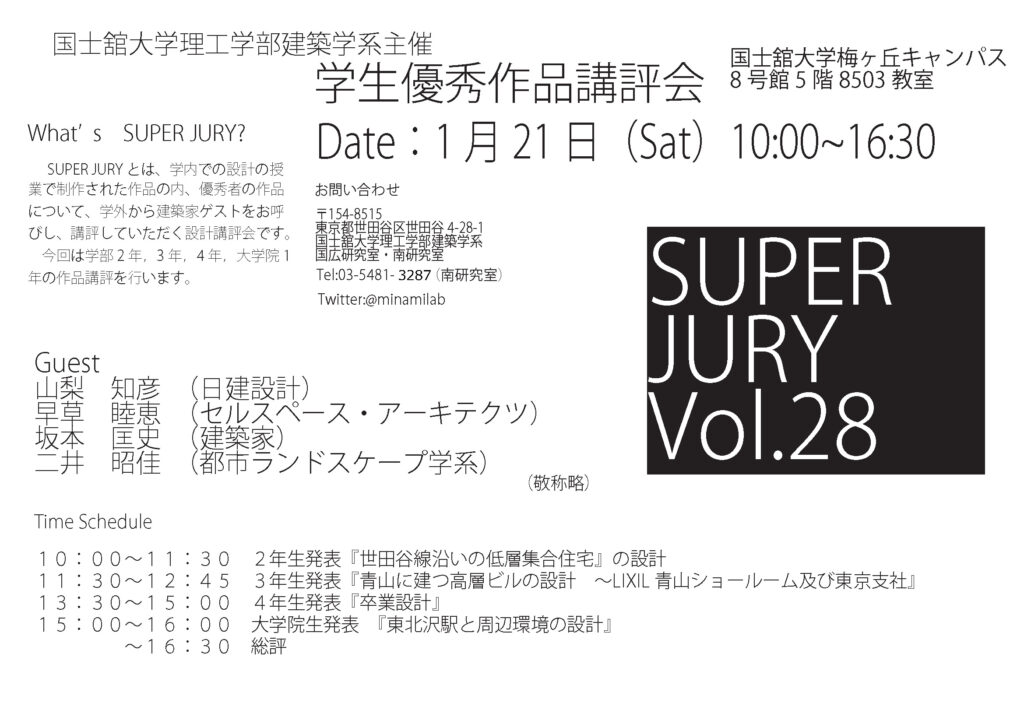

SuperJury28 開催のお知らせ

2012年1月21日(土曜日) 9:30~17:00 8号館8503教室及び製図室(又は建築スタジオ)

ゲスト審査員:

山梨和彦さん〈日建設計〉

早草 睦惠さん〈セルスペース・アーキテクツ〉

坂本匡史さん〈建築家〉

二井昭佳さん〈本学都市ランドスケープ学系〉

発表方式変更:ポスターセッション形式。全員がノミネートされ、優秀作品に投票。上位4~5名の発表。

9:30~ 全体の流れ、課題説明

10:00~11:30 2年生対象

11:30~12:45 3年生対象

12:45~13:30 昼食

13:30~15:00 4年生 、全員発表

15:00~16:00 大学院生

卒業研究梗概 テンプレート

卒業研究提出用梗概のテンプレートは、下記よりダウンロードして下さい。

また、書き方については、「卒業研究梗概の書き方」を参考にして下さい。

卒業論文テンプレート(Zipファイルです。Windows7では、IEで自動的に解凍され、使用可能となります。)

卒業研究梗概の書き方(pdf)

学生設計作品展(LIXIL)のお知らせ

「LIXIL青山ショールームビルを設計し、提案せよ」

という仮想の課題のもとで生まれた学生設計案を、LIXIL:GINZAの展示スペースにて紹介する展覧会。

開催期間 2012年1月12日~1月19日

開館時間 10:00~18:00(土・日は休館)

場所 LIXIL:GINZA 7階クリエイティブスペース

入場無料

「(仮想)LIXIL青山ショールームビルの提案」詳細

建報社 HPの紹介記事

LIXIL 青山ショールームビルの提案/ポスター

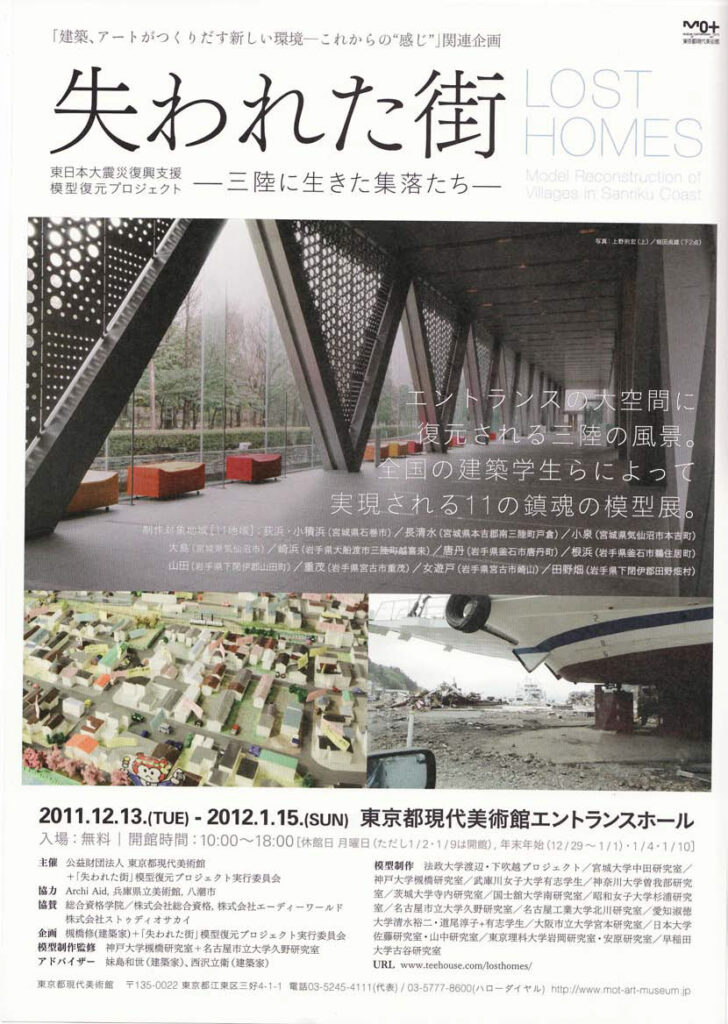

東京都現代美術館、「失われた街-三陸に生きた集落たち」展

東京都現代美術館において、現在開催中の「建築、アートがつくりだす新しい環境-これからの“感じ”」展の関連企画として、美術館エントランスホールで『失われた街 −三陸に生きた集落たち−』と題した展示を行います。

会 期: 2011年12月13日(火)〜2012年1月15日(日)

会 場: 東京都現代美術館 エントランスホール

観覧料:無料

この展示に、南研究室も模型制作で協力し、6モジュールを制作、展示致しますので機会がありましたご覧下さい。

詳しくは、・東京都現代美術館HP

・展示詳細をご覧下さい。

前田圭介さんが新建築「住宅特集」に寄稿しました。

本学建築学系を1998年に卒業され広島在住の建築家、前田圭介さんが「住宅特集」2011年12月号の「コラム&エッセイ」欄に寄稿しました。同誌の9月号で紹介されたスタジオ兼住居の「Wishing

Well」を訪れてレポートしています。

大竹博氏講演会報告

日時:2011年11月22日(火曜日) 13:00~16:00

場所:国士舘大学梅ヶ丘校舎34号館B304教室

講師:大竹博氏

「福祉のまちづくり」、「福祉住環境論」の授業の一環として、講演会が開催されました。

50名ほどの参加者と質疑応答を交えながら、若干規定時間をオーバー。視覚障害当事者である大竹氏を取り巻く生活環境について、日々思うこと、など貴重なお話を窺うことができました。特に、大竹氏は途中失明という経緯から、学生から「光を失って自暴自棄にならなかったのか」「どのようにして前向きで建設的に取り組めるようになったのか」など、心理的な側面に対しての質問も相次ぎました。今後は、もう少し実践的なことに展開できたらと考えております。(福祉住環境論:田中千歳先生報告)

大竹博氏講演会のご案内

日時:2011年11月22日(火曜日) 13:00~16:00

場所:国士舘大学梅ヶ丘校舎34号館B304教室

講師:大竹博氏

世田谷区梅丘在住。33歳在職中糖尿病合併症により全盲となる。

・世田谷区視力障害者福祉協会副理事長

・東京都盲人福祉協会世田谷支部長城南ブロック長

・世田谷区UD審議会委員

他を歴任。

「福祉のまちづくり」、「福祉住環境論」の授業の一環として、講演会を開催します。

せっかくの機会ですので、授業を受講している学生以外の学生や一般の方にも開放致します。

学生証を持っていない方は、事前にメールをいただければ幸いです。

メールアドレスや、その他詳細事項は、pdfを展開後、ご確認下さい。